ہجرت ناگزیر تھی

خالقِ کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثناء و بے پناہ شکر، اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عقیدت میں درود و سلام کے ہدیے کے ساتھ اس کتاب کا آغاز کررہا ہوں جسے آپ، اپنی ہی طرح کے ایک عام آدمی کی یادداشتوں کا مجموعہ سمجھ سکتے ہیں۔

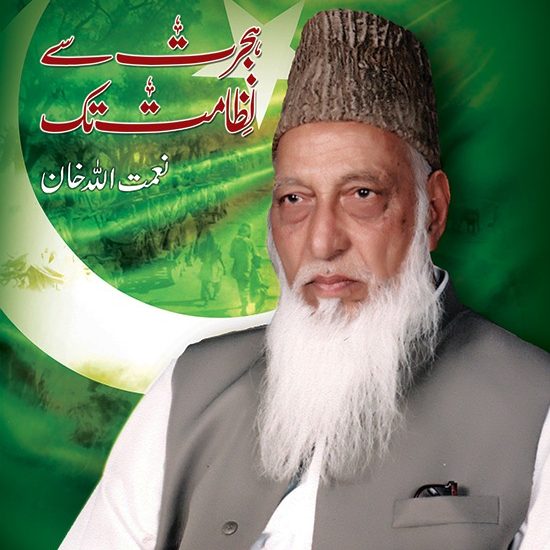

یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجھک محسوس نہیں ہوتی کہ بچپن میں، میَں کوئی ذہین و فطین اور پڑھائی میں دل لگانے والا طالب علم نہیں تھا، بلکہ کھیل کود، سیر سپاٹے کا شوقین اور کسی حد تک شرارتی بھی تھا۔ آپ ایک عام سا لڑکا سمجھ لیں۔ اب لوگ سیاسی و سماجی کارکن اور عوامی نمائندے کے طور پر مجھے جانتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے خود کو ساری زندگی ایک عام آدمی سمجھا ہے اور شہر کراچی کا ناظم بننے کے بعد بھی عام لوگوں سے کبھی رابطہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ کبھی بھی اللہ کے بندوں اور اپنےدرمیان پروٹوکول کی دیوار کھڑی نہ ہونے دی۔

بہرحال ہر فرد کی طرح اپنی کہانی کا آغاز بھی بچپن کی یادوں سے کررہا ہوں۔

والدِ محترم عبدالشکور خان صاحب ریلوے میل سروس میں کلرک تھے۔ نرم دل لیکن سخت اصول پسند آدمی تھے۔ نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تنخواہ سو روپے ملتی تھی لیکن اس ملازمت کا حق بھی غیر معمولی انداز میں ادا کرتے تھے۔ دفتری اوقات کے بعد بھی کام گھر لے آتے اور رات گئے تک اس میں مصروف رہتے۔ اماں خفا ہوتیں تو مسکرا کر خاموش ہوجاتے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے بارے میں فکرمند رہتے اور غور و فکر کرتے رہتے۔ شفیع اللہ خان، ارتضیٰ احمد اور نبی داد خان اعوان ان کے قریبی دوستوں میں شامل تھے۔

مجھ سے بڑی دو بہنیں اقبال اور عزیزہ تھیں، جبکہ دو چھوٹے بھائی علیم اور رئوف تھے۔ ابا کی تنخواہ محدود جبکہ کنبہ بڑا تھا۔ اماں نے غربت کے جن کو سلیقے کی بوتل میں بند کر رکھا تھا۔ مکان کا کرایہ، کھانا پینا، ہمارے تعلیمی اخراجات، مہمان داری اور دیگر دسیوں کام وہ ان سو روپوں میں کیسے کرلیتی تھیں؟ یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آسکی۔

میری عمر نو سال تھی کہ ابا کی دیرینہ بیماری ٹی بی نے شدت اختیار کرلی۔ وہ ڈاکٹروں کے مشورے پر اجمیر کے ایک پُرفضا مقام تاگہ سید کے مزار پر چلے گئے، جو ہمارے گھر سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گھر اور مزار کے درمیان ایک جنگل بھی تھا۔ اماں نے کھانا لے کر جانے کی ذمہ داری لگا دی۔ راستے میں کئی بار لنگوروں نے بہت تنگ کیا لیکن کچھ دن میں اندازہ ہوگیا کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے۔

ڈاکٹری علاج، گھریلو ٹوٹکوں اور احتیاطی تدابیر کے باوجود ابا کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کردیا تو گھر منتقل ہوگئے۔ اماں اور بہنوں نے ابا کی جس طرح خدمت کی اس کا صلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔

ایک دن میں گھر سے باہر کھیل کود میں مشغول تھا کہ ابا کے ایک رشتے دار عطااللہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور چیختے ہوئے کہا کہ تمہارے والد کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور تمہیں کھیل تماشے ہی سے فرصت نہیں ہے!

میں کمرے میں داخل ہوا تو عالم یہ تھا کہ ابا کی سانسیں اور میرے آنسو بیک وقت نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ نزدیک آنے کا اشارہ کیا، میرا ہاتھ تھام کر بہت آہستہ سے کہا: نعمت اللہ!! یاسین شریف پڑھو۔ میں نے بے اختیار تلاوت شروع کردی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ والد کی نگاہیں چھت کی جانب اٹھیں اور وہیں ٹِک کر رہ گئیں۔ میں سمجھا کہ تکلیف زیادہ ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں میں ان کی گردن ڈھلک گئی۔ ہماری دنیا اندھیر ہوگئی۔ کمرے میں موجود گھر والے زار و قطار رو رہے تھے اور میں خاموشی سے ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عزیز رشتہ دار مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تجہیز و تکفین کے مراحل شروع کرنے کے لیے ابا کے جسدِ خاکی کو کمرے سے باہر لے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ ان کی باتیں ایک ایک کرکے میرے پردئہ تخیل پر مجسم شکل اختیار کرنے لگیں۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ سخت گیر مزاج کے باوجود مجھے ابا سے جذباتی حد تک لگائو تھا۔ راتوں کو دیر تک جاگ کر دفتری کام مکمل کرنا، ہم بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکرمندی، مسلمانوں کی ہندوستان میں حالتِ زار بہتر بنانے کے لیے مختلف تدابیر سوچنا… ان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ایک گھنی چھائوں تھی جو لمحے بھر میں چھن گئی۔

اپنے آبائی وطن شاہ جہاں پور میں ایک نیا آغاز میرا منتظر تھا، گو کہ میری پیدائش اجمیر کی ہے اور یکم اکتوبر 1930ء سے سفرِ زندگی کا آغاز ہوا۔ میرے ننھیال اور ددھیال دونوں ہی شاہ جہاں پور میں تھے۔ دادا، دادی تو میری پیدائش سے قبل ہی انتقال کرگئے تھے۔ ننھیالی رشتہ داروں میں نانا رضا علی خان، پولیس سے بحیثیت انسپکٹر ریٹائر ہوکر شاہ جہاں پور میں مقیم تھے، نانی کا اصل نام کم ہی لوگوں کو معلوم تھا، سب انہیں بی اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ سب کی دیکھا دیکھی میں نے بھی انہیں بی اماں کہنا شروع کردیا۔ فدا علی خان اور یوسف علی خان دو ماموں اور دو خالائیں… یہ میرا ننھیالی اثاثہ تھا۔ جب کہ اجمیر میں ہمارے ساتھ تایا حافظ احمد نور خان (یہ ریلوے میں ملازم تھے) اور محمد نور خان (یہ میئو کالج میں ملازم تھے) رہا کرتے تھے۔ ان دونوں سے بڑے ایک سوتیلے تایا اور بھی تھے، ارادت اللہ خان، رعب داب کی وجہ سے خلقِ خدا ’’دادا‘‘ کے نام سے پکارتی تھی۔ چچا عبدالصبور کے علاوہ دو پھوپھیاں بھی تھیں۔

پڑھائی میں عدم دلچسپی کے باوجود ابا اپنی زندگی ہی میں اسلامیہ ہائی اسکول میں مجھے داخل کروا چکے تھے۔ کوئی ایک میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا روزانہ کا معمول تھا۔ شروع میں کچھ دن تو ابا میرے ساتھ اسکول تک گئے۔ جب راستوں کی سوجھ بوجھ آگئی تو اکیلے ہی جانے لگا۔ کلاس کے 25 طلبہ میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی، کلاس ٹیچر ہی کورس کے مضامین پڑھاتے، اور دیگر روایتی اساتذہ کی طرح سبق یاد نہ ہونے پر کڑا احتساب کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ تدریس کے درمیانی وقفے میں والدہ کی دی ہوئی ایکنی سے استفادہ کرتا (نئی نسل ایکنی سے واقف نہیں ہے، ایک روپے میں سولہ آنے ہوا کرتے تھے۔ ایک آنہ کو ایکنی کہا کرتے تھے)۔ اس اسکول میں میرے دوستوں کی تعداد تو بہت محدود رہی لیکن عسکری تقوی (سابق صوبائی وزیر ماحولیات) سے اچھی یاد اللہ رہی۔ قیام پاکستان کے ایک طویل عرصے بعد ان سے کراچی میں سول سروس کے امتحان میں ملاقات ہوئی۔ میں انہیں اور وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ازسرنو تعارف کا بہانہ میرے ہاتھ میں موجود امتحانی کتاب بنی۔ عسکری تقوی اس پر میرا نام تلاش کرنے کے ساتھ چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ پھر خود ہی گویا ہوئے ”آپ نعمت اللہ“۔ ”اور آپ عسکری تقوی“، میں نے بے اختیار جواب دیا۔

دوستیاں، کھلنڈرا پن، طفلانہ مشاغل جو بے فکری کی رفعتوں میں مائل بہ پرواز تھے، ابا کے انتقال کے ساتھ آنِ واحد میں مسائل سے اٹی ہوئی بے اماں زمین سے آلگے۔ والدہ کی عدت مکمل ہوتے ہی نانا ہمیں اپنے ساتھ شاہ جہاں پور لے گئے۔ دو منزلہ مکان کے بالائی حصے میں ہماری فیملی کو رہائش دے دی گئی۔ گھر کے اگلے حصے میں واقع دکانیں، ریٹائرمنٹ کے بعد نانا کی آمدن کا مستحکم ذریعہ تھیں، اور اس میں سے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتے تھے۔ والدہ نے شاہ جہاں پور پہنچتے ہی تیس برس کی عمر میں میونسپلٹی اسکول میں داخلہ لے لیا اور مڈل تک تعلیم مکمل کی۔ پھر اسی اسکول میں پندرہ روپے ماہانہ مشاہرے پر استانی مقرر ہوگئیں، جس کی وجہ سے ہمارے اسکول کی فیسیں جو معمولی ہونے کے باوجود بھاری معلوم ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ اوپر کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہونے میں مدد ملنے لگی۔ نویں جماعت میں چرن سنگھ آزاد سے ملاقات ہوئی، اس کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے حوالے سے اس کی سوچ شدید باغیانہ تھی۔ اپنے خیالات سے اُس نے مجھے بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوگیا۔ وہ طالب علمی کے دوران ہی انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں اس نوجوان کو آزادی مانگنے کی پاداش میں پھانسی کی سزا ہوگئی۔ کئی برس سے اُس سے میرا رابطہ منقطع تھا اس لیے پتا نہیں چل سکا کہ اس برہمن زادے کے ساتھ یہ نوبت کیوں کر آئی!

تحریک پاکستان میں عملی شرکت

1946ء کے عام انتخابات نزدیک تھے۔ عام ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہوچکا تھا کہ انتخابات مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کا پیمانہ ثابت ہوں گے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا اور مہم دھواں دھار انداز میں شروع ہوگئی۔ شاہ جہاں پور کے حلقے سے کریم رضا خان امیدوار نامزد ہوئے۔ یہ ہمارے محلے ’’خلیل عربی‘‘ میں رہا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد امیدوار اور چند لوگ اکٹھے ہوتے جن میں سے ایک آدھ کے پاس بھونپو ہوتا تھا۔ اعلانات کے ساتھ سفر بھی جاری رہتا۔ کسی مقام پر لوگ کثرت سے اکٹھے ہوجاتے تو جلسہ عام کا انعقاد ہوجاتا۔ میں بھی دیگر نوجوانوں کے ساتھ ان اجتماعات میں جوش و خروش سے حصہ لیتا تھا۔

جلسے جلوسوں میں شرکت کی وجہ سے مصروفیات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ جلسوں کے اختتام کے بعد مقامی بستیوں کے مکین قدموں میں آنکھیں بچھاتے اور دلوں کے دروازے وا کردیا کرتے تھے۔ ان کی میزبانی سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی دراز ہوگیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ایک مرتبہ چار دن گھر سے باہر گزار دیے۔ گھر واپس لوٹا تو اماں سخت غصے میں تھیں۔ فرمایا: جلسے جلوسوں کو ایک جانب رکھو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میٹرک کے امتحانات نزدیک ہیں۔ پڑوس میں ایک اسکول ماسٹر امجد صاحب رہا کرتے تھے، وہ طلبہ کو بلامعاوضہ پڑھاتے تھے، اُن کی توجہ اور شفقت میری تعلیم کے ڈوبتے ہوئے سفینے کے لیے بہت مضبوط سہارا ثابت ہوئی، دو ماہ میں جیسے تیسے نصاب مکمل کیا اور امتحان دے دیا۔ نتائج کے لیے الٰہ آباد سے کتابی شکل میں گزٹ نکلتا تھا۔ میری تھرڈ پوزیشن آگئی۔ اُس وقت انتخابی مہم ختم ہوچکی تھی۔

اسی دوران اجمیر سے تایا حافظ نور احمد تشریف لائے اور والدہ سے کہا کہ صاحبزادے کو اپنے ساتھ اجمیر لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کسی اچھے انسٹی ٹیوٹ سے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھ لیں۔ ہاتھ میں ہنر آجائے گا تو ملازمت آسانی سے مل جائے گی۔ والدہ نے اجازت دے دی۔

میں نے اجمیر کے ایک انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لے کر شاٹ ہینڈ کی کلاسیں لینا شروع کردیں۔ ایک دن انسٹی ٹیوٹ سے واپسی پر گھر کے نزدیکی میدان میں کچھ لڑکوں کو دیکھا جو غالباً کسی جلسے یا جلوس کی تیاری کررہے تھے۔ پتا چلا کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا جارہا ہے۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچا، کتابیں ایک جانب رکھیں اور دوبارہ جلسہ گاہ کی جانب رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد جلسے کی کارروائی شروع ہوگئی۔ پروگرام کے منتظم ہارون الرشید ، جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بھی تھے، سے کہا: میں نظم پڑھوں گا۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ میں نے نظم سنائی اور پُرجوش نعرے بھی لگائے۔ جلسے کے بعد منتظمین نے کہا کہ پرسوں بھی ہمارا ایک جلسہ ہے، آپ وہاں بھی ضرور آئیں۔ جلسے میں میری پہلی آمدہارون الرشید کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہمارے درمیان تعارف، دوستی، پھر غیرمعمولی اعتماد کا سلسلہ اس قدر مستحکم ہوا کہ 1950ء میں فریضۂ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت وہ اپنے تینوں بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔

قیام پاکستان کی اگلی رات یعنی پندرہ اگست کو ہندوئوں نے بھارت کی آزادی کی خوشی میں جلوس نکالا۔ درحقیقت ان کی خواہش تھی کوئی ایسی صورت بنے جس سے فساد پھیلے۔ وہ جلوس کی شکل میں ڈھول بجاتے اور شور مچاتے ہوئے مندر جانے لگے جو گھنٹہ گھر کی مسجد کے عین سامنے تھا۔ جلوس کے کچھ شرکا اعلان کررہے تھے کہ مندر میں جاکر گھنٹے بجائے جائیں گے۔ اس اعلان سے مسلمانوں میں غم و غصے کی کیفیت پیدا ہوگئی اور اشتعال پھیل گیا۔ مغرب کا وقت اور کشیدگی دونوں ہی سر پر آن پہنچے۔ اس دوران ضلعی انتظامیہ کو اطلاع مل گئی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ہندوئوں کے لیڈروں کو پیچھے دھکیل کر خاموش کرایا۔ یہ دیکھ کر وہاں جمع ہونے والے مسلمان بھی منتشر ہونے لگے اور بلوہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔

پاکستان مجھ جیسے نوجوانوں کے لیے ایک حسین خواب کی مانند تھا، جسے ایک عظیم جدوجہد کے بعد تعبیر مل چکی تھی۔ مختلف مقامات سے فسادات کی خوفناک خبریں مسلسل مل رہی تھیں، اس لیے ذہنی و جسمانی طور پر اپنے آپ کو ہجرت کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ ہجرت کے بارے میں میرے تصورات بہت زیادہ واضح نہیں تھے، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ کسی دنیوی مقصد سے یعنی روزگار، اعلیٰ تعلیم یا کاروبار وغیرہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا نقل مکانی کہلاتا ہے، جبکہ ہجرت کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلام کی خاطر اپنا علاقہ یا ملک چھوڑ کر مستقل طور پر کسی دوسرے علاقے یا ملک چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کرنے والے پلٹ کر اپنے آبائی علاقے میں آباد نہیں ہوتے۔ گویا جو لوگ بھی میری طرح پاکستان جارہے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے جارہے تھے۔

اس سے قبل ہارون الرشید اکیلے ہجرت کرکے پاکستان جا چکے تھے۔ والدہ اور بہن بھائی شاہ جہاں پور میں ہی تھے، خیال آیا کہ کسی ذریعے سے انہیں آگاہ کردوں کہ تنہا ہجرت کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہاں جاکر جب مناسب بندوبست ہوجائے تو سب کو آنے کا کہہ سکوں۔ پھر سوچا کہیں منع نہ کردیں، اس لیے اطلاع نہ بھجوائی۔ ہارون الرشید کی والدہ سے رابطہ کیا تو وہ بھی جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ارادہ ظاہر کیا تو بہت خوش ہوئیں۔ فرمایا: ساتھ ہی چلے چلو۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوگیا۔ بہت ہی تھوڑے سامان کے ساتھ اجمیر اسٹیشن پہنچے۔ والد کے ایک ہندو دوست کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی: ارے ذرا دیکھو!! یہ نعمت اللہ ہے، اپنے عبدالشکور کا لڑکا۔ ان کی اس قدر والہانہ محبت سے مجھے بہت حیرانی ہورہی تھی۔ دل سے آواز نکلی: انسانیت ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے ہارون الرشید کی والدہ، دیگر خواتین اور چھوٹے بچوں کو لیڈیز کمپارٹمنٹ میں بٹھا دیا۔ رہ گیا میرا مسئلہ، میرے پاس ٹکٹ تھا نہ ہی پیسے۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ڈاک سروس والے آر۔ایم۔ ایس کے لال ڈبے میں مجھے بٹھا دیا۔ اُس وقت میری حیثیت منزل سے بے خبر پارسل کی سی تھی۔ پاکستان میں کس جگہ پہنچیں گے؟ سر چھپانے کا ٹھکانا کہاں ملے گا؟ پیٹ کی آگ بجھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ ایسے سوالات کے مقابلے میں میرا ذہن کورے کاغذ کی طرح تھا۔